민주와 인권의 현장, 남영동 대공분실

권력 유지를 위한 통치 수단으로서의 건축. 이는 인류가 무언가를 짓기 시작한 이래 단 한 번도 소멸된 적 없는 건축의 역할 중 하나다. 스톤헨지와 고인돌이 그러했고 피라미드와 진시황릉이 그러했으니, 건축은 동서고금을 막론하고 권력을 드러내는 매우 효과적인 수단이었던 셈이다.

그 과정에서 권력과 건축가는 종종 결탁하기도 한다. 주세페 테라니가 건축을 통해 무솔리니의 파시즘을 지지하고, 알베르트 슈페허가 히틀러의 건축가로 활동했듯이 말이다. 비슷한 사례는 우리나라도 있다. 한국 현대건축의 선구자라는 빛과 독재 정권에 부역한 건축가라는 그림자를 동시에 지닌, 건축가 김수근의 이야기다.

‘남영동 대공분실‘은 그런 그가 정권에 힘을 보태기 위해 만든 건물이다. 군부 독재에 항거한 민주인사들의 고문 장소로 악명을 떨쳤던 곳으로, 1987년 박종철 고문치사 사건이 벌어진 곳이기도 하다. 남영역에서 보일 정도로 도심 한복판에 위치하고 있지만, 놀랍게도 일반인들은 수십 년간 이 건물의 존재를 알아차리지 못했다. “악마는 언제나 평범한 사람의 모습을 하고, 우리와 함께 잠을 자며 우리와 함께 밥을 먹는다.”는 영국의 대문호 휘스턴 휴 오던의 명언이 떠오르는 대목이다.

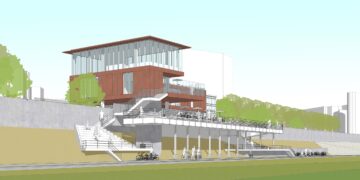

이 건물이 더욱 경악스러운 이유는 그 치밀함에 있다. 음각과 양각의 비례로 계획된 입면, 접힌 모서리, 벽감으로 만든 출입구 등 조형미를 갖춘 외관 속에, 잘 분리된 동선, 심리적 고통을 배가시키는 나선형 계단, 고문을 은폐하기 위해 특별히 계획된 19개의 창문, 고문에 효율적인 공간 구성과 집기 디자인을 포함한 악의적인 공간까지 품고 있기 때문이다. 30여 년간 어둠의 공간으로 존재했던 대공분실은 과거 청산의 의미를 담아, 2005년 ‘경찰청 인권센터’로 변모했고, 현재는 2022년 정식 개관할 ‘민주인권기념관’으로 거듭날 준비를 하고 있다.

그 변화의 길목에 있는 시점에서 대공분실의 어제와 오늘, 내일을 얘기하는 책, ‘민주와 인권의 현장, 남영동 대공분실’이 출간됐다. 지난해 개최된 ‘2019 근대 도시건축 Re-Birth 디자인 공모전’ 작품집으로, 수상작 패널과 더불어 근대건축 전문가들의 글을 통해, 대공분실이 지니는 가치와 문화적 재생 가능성을 두루 살펴본다.

책은 총 2부로 구성된다. 1부에서는 대공분실의 과거를 되돌아본다. 안창모경기대학교 교수는 당시 정권이 건축을 어떻게 활용했고 남영동 대공분실은 어떤 의미가 있는지 분석했으며, 강성원·함태호건축사사무소 강희재는 1976년 원도면과 1983년 증축 도면을 층별, 주요 공간별로 분석하면서 건축 과정을 하나하나 들여다본다.

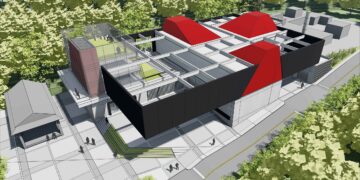

2부에서는 공모전 수상작들의 패널을 소개하며, 대공분실의 문화적 재생 방법을 탐색해 본다. 심사위원장 김광수스튜디오 케이웍스는 “어떠한 주제 의식과 해볍을 통해서 남영동 대공분실이라는 장소를 해석하고 도시 및 건축적 접근을 취하고 있는가”를 중심에 두고 심사를 진행했으며, 대상으로 선정된 두 팀은 각각 “대공분실 건물과 그를 둘러싼 도시 장소적 맥락 간의 밀도 있는 상호 해석, 분명한 주제의식과 구체화 과정을 견지한 훌륭한 안”이라는 평가를 전했다.

건축물은 가장 쉽게 접할 수 있는 지난 시대의 유산이다. 그러나 남영동 대공분실은 ‘찬란한 유산’이 아닌, 돌이켜 반성해야 할 ‘부정적 유산’이다. 그렇다면 우리는 그 안에서 어떤 가치를 발견하고, 후대에는 어떤 메시지를 전해주어야 할 것인가. 민주인권기념관으로 조성될 남영동 대공분실을 통해 함께 고민해보자.